「合鍵」

古代がそれを知ったのは、反乱事件が終わった後だった。

彼女になんと言って励ませばいいのか、言葉がみつからない。

何を言っても気休めにしかならない気がするのだ。

事件の後処理、ビーメラから持ち帰ったデーターの解析、そしてこれからの対策についての

会議で忙しく過ごしており、雪とゆっくり話せる時間が持てないでいた。

古代は、食堂に到着する前に自室に戻って、ハーモニカをポケットに入れた。

ベッドサイドに貼った写真の中の兄が、古代を勇気づけるように笑っている。

年の離れた兄は、何かと自分の世話を焼きたがったが、それを具体的な言葉で示すようなことは

少なかったと古代は思い出していた。

(こんな時、兄さんならどう言って彼女を励ますんだろう)

無意識のうちに、ハーモニカと、”それ”をポケットに仕舞い込み、古代は部屋を出た。

*****

「森さんだ」

艦内の通路を歩いていると、雪が通った後ろからヒソヒソと声が聞こえてきた。

「あの噂」

「ああ。保安部の奴が見たって言ってた。彼女、否定しなかったらしい」

「本当かよ?」

艦内は、まだざわついている。保安部主導の「反乱行為」を抑えることに成功はしたが

あり得ないような噂が拡散し、収拾がつかないでいた。

船務長である「森雪」のイスカンダル人疑惑である。

雪自身、どう言い訳していいのかわからないでいるのだ。

彼女が自分が本当は何者なのか疑っているのかもしれなかった。

雪が、普段通りに接しているつもりでも、噂を気にする一部のクルーは、目を合わさなかったり避けるようになっていた。

食堂に着くと、誰も自分の周りには寄ってこない。雪も疑心暗鬼になっていた。

一人でさっさと食事を済ませ、後方展望室に向かった。

雪の予想通り、展望室には誰も居ない。漆黒が広がる大宇宙を見ていると、

自分の存在も悩みも、取るに足らない小さなものだと思い知らされる。

『家族は新しく作れる』

雪は、今ほど自分を孤独に感じたことはない。

古代に話したことが、今となっては空々しく思えて仕方がなかった。

古代は、今忙しくしており、ここ数日、食事の時間も合わないことが多かった。

(古代君ともあれ以来、ゆっくり話してないな。彼はあの噂についてどう思ってるんだろう?)

あれ以来、というのは、ビーメラ4から帰投した彼に、思わず抱きついてしまったあの時のことだ。

雪は、自分から古代に話しかけてみよう(謝ろう)と決意した。

雪が星を見ながら決意を新たにしていると、タイミングよく当の古代が、展望室のドアを開けた。

「あ、森君。来てたんだ」

「ここが落ちつくの」

「そうか」

古代が雪の隣に並ぶ。

雪は意を決して古代に話しかけた。

「ごめんね。古代君が無事に帰ってきたんだって思うと、嬉しくて。思わず抱きついちゃった」

雪は、わざと陽気に振る舞っている。

「うん。いや。そんなことはいいんだ。それより、森君……」

「訊きたいんでしょ? 古代君も、私の事……」

「あっ、そ、そうじゃない」

彼女を励ますための言葉がかけられなくて、古代は咄嗟にハーモニカをポケットから取りだした。

「Velas Içadas 帆を立てて」

古代が演奏をする前に、雪が曲名を告げる。

古代は、息を吸い込み、彼女のリクエストに応えた。

器用ではない彼の優しさが、ハーモニカの哀愁を帯びた音色と共に、身に沁みる。

気が落ち着くから、といって、古代はハーモニカを吹くことが多かった。

そんな彼が、今は自分の為に演奏してくれている。

雪にとって、それは温かな励ましだった。

演奏を終えると、古代はペコリと頭を下げた。

「ありがとう……」

雪の瞳が潤んでいる。

古代は大いに慌てて言った。

「俺さ、君に知らなかったとはいえ、酷い冗談言ったんだよな」

「何の事?」

「君に、<宇宙人の親戚がいるのか?>なんてさ」

「ああ。あれね」

雪は涙を拭き、展望室から見える暗い星の海に目をやった。

「親戚でも何でもいいわ。私の事を知ってる人がいるのなら」

まだ尚強がってみせる雪の横顔を、古代は見つめた。

「遠い親戚より、近くの他人って言うだろ?」

「……」

そう話す古代の方を見ると、彼もじっとこちらを見ていて、雪は少し恥ずかしくなって視線を足元に移す。

彼は、ポケットにハーモニカを仕舞おうとした際に、何かを床に落としていたようだ。

「あ、古代君」

拾ってそれを渡そうとした雪に構わず、古代は携帯端末が自分を呼び出していることに気を取られていた。

「森君、きみにも招集かかってるみたいだ」

それは副長の真田からの急な呼び出しだった。

雪は、古代の落とした鍵を見て、すぐに渡さず、後ろ手で隠した。

ドキドキと心臓が早鐘を打っている。

(なんだろう? あの鍵)

「森君?」

不思議そうにこちらを見る古代に、雪は「古代君、先に行ってて。私は部屋に戻ってから行きます」とだけ告げ

先に展望室を出たのだった。

自室にいったん戻った雪は、握っていた手を広げてそれをまじまじと見た。

それは二つの鍵で、見たところ全く同じものだ。

花を象ったキーホルダーにそれぞれイニシャルが付いていて、一見して

誰かに渡した「合鍵」に思えるものだ。

ヤマトの個室には鍵は不要だから、艦内では不要なはずである。

彼がヤマト乗艦前に住んでいたのは、軍の官舎だったから、これもこのような古い鍵は不要。

だとしたら。

彼は以前誰かと二人で暮らした経験があったのだろうか?

イニシャルの”S”は進のSだろう。だけどこっちは?

もう一つのイニシャルと、可愛らしいキーホルダーに、雪の心は揺れた。

雪はそこまで空想して、はっと気が付いた。

呼び出された士官室で、古代と雪は並んで、真田に相対している。

「……これは艦長命令だ。艦内時刻の一四○○、百式で発艦。私と、古代、森の三名で衛星に向かう」

「森君? 大丈夫か?」

真田に、システム衛星の攻略任務メンバーに選ばれたことを告げられたのだ。

「あ、いえ。大丈夫です。私も同行します」

仕事に私情を挟むべきではない。雪は顔を上げ、はっきりした口調で真田に答えた。

隣で聞いていた古代は、そんな雪を心配したが、掛ける言葉はなかった。

*****

システム衛星の攻略に成功し、三人は無事に任務を終えヤマトに戻った。

亜空間ゲートが稼働することも確認できた。

沖田が「ユリーシャ・イスカンダル」が自動航法室で眠っていることを開示し

雪のイスカンダル人疑惑もこれで晴らされていた。

古代は、なぜ真田が自分と雪を任務に同行させたのかを、理解し、それを真田に感謝していた。

真田からは、兄の「中原中也 詩集」を返すからと、展望室で待ち合わせている。

「あれ?」

ハーモニカをデスクの上に置き、もう一つのお守りを取りだそうとしてポケットを探るが

それが見つからない。

確か、さっきハーモニカと一緒に持ち出したはずだったけど。

いつもはデスクの引き出しの一番上に入れていたものだ。

(展望室で落としたのか)

古代は、ついでに探せばいいかと、その時は深く考えずにいた。

*****

真田から、兄の「詩集」を渡された古代は、一度は受け取ったが、

「これは兄が、真田さんに渡したものです。だから真田さんが持っていてください。

兄もその方が喜ぶと思います」と言って詩集を返した。

「……わかった。俺が貰っておく」

真田は言葉少なにそれだけ言うと、古代に背を向け展望室から出て行こうとする。

真田の背に向かって、古代は礼を言う。

「ありがとうございました。兄の事も。それから森君のことも」

「ん?」

首だけ捻って、真田は古代を振り返った。

「ははは。そうか。そうだな」

真田が浮かべた穏やかな笑みに、古代は兄の面影を見た気がしていた。

*****

古代は、鹵獲戦闘機を使ってのゲート向こうへの偵察任務を、航空隊から任命することを

加藤に告げ、艦橋に戻ってきた。

自分と同じように休憩時間を削って、慌ただしくしている雪を振り返る。

雪と西条は、艦橋内での急なシフト変更を強いられていたのだ。

偶然、その日も同じ時間に休憩に向かうことになる。

雪が、引き継内容を西条に話し終えて、なんとなくそばに居た古代を見上げた。

「古代君も、今から昼休憩?」

「うん。一緒にいく?」

「ええ」

二人は主幹エレベーターに乗り込み降下していく。

二人きりになったところで、古代は表情を緩め、雪に話しかけた。

「船務科も大変だな。特に君と西条君。岬君の穴を埋めなきゃならないんだろ?」

「そうなの。当分の間二人で回さなきゃいけないわ。戦術長も忙しいのよね?

ゲートの偵察とデータ入手任務の人選でしょ?」

「うん。まあね」

「目まぐるしく環境が変化していくわ」

「分かっていたことだよ」

「こんな閉鎖的で特殊な環境で、誰もが自分を保つのに必死よね」

そう話す雪の表情は、暗いものではなかった。

自分のイスカンダル人疑惑が、晴れたからでもある。

「ヤマトに乗り込んですぐの頃は」

古代は壁にもたれて、更にリラックスした態度で雪に話している。

「あの真田さんの事、<コンピューター人間>だなんて思ってたもんなあ」

雪は、数か月前の出来事を思い出して、ふっと笑みを漏らす。

「温かい人だと、今は知ってるわ」

雪のイスカンダル人疑惑の誤解を解く意味もあって、真田が、あのシステム衛星攻略任務に同行させたのだと

雪は思っている。そこで見た真田と古代の心の交流も、雪の心を軽くするものだった。

「こうやって、私たちは少しずつお互いを知って、”疑似家族”になっていくのよ」

自分の言葉に、雪は決心したように、あるものを取りだした。

「古代君、これ」

雪が開いた掌には、古代のお守りがあった。

「なんで? なんで君が、それを……」

「この前ハーモニカを吹いてくれた時に、古代君が落としたの」

「失くしたかと思ってた」

「ごめん。すぐに渡せばよかった」

古代は、雪の手から鍵を取り、すぐさま自分のポケットに突っ込んだ。

「……それ、ヤマトで使う鍵じゃないよね?」

「ああ」

古代はぶっきら棒に言うと、雪から視線を外した。

「ごめんなさい。すぐに返せなくて」

「いや、いいんだ。それは」

雪の申し訳なさそうな顔を見て、古代もこれはマズイと思い、苦笑を浮かべる。

「いいんだ、ほんとに。君は悪くないよ」

エレベーターを出て、二人は食堂を目指して並んで歩く。

「大事なものだったんだね」

雪は、それがどういう鍵なのか尋ねたい気持ちでいっぱいだった。

それ以上訊いていいのかどうか、伺う様に上目づかいで古代を見た。

そんな雪に、古代は観念して話しはじめる。

「こんな古ぼけた鍵を、なんで後生大事に持ってるかって訊かれたら、<俺にとってのお守り>

みたいなものとしか答えようがない」

古代は、エレベータの中で見せた硬い表情ではなく、照れたような笑顔になっていた。

雪はそれに安心して、さらに尋ねた。

「合鍵?」

「うん」

古代があっさりと、それを「合鍵」だと認めたので、雪は顔には出さないが、落胆してしまった。

「そう。そうだったの」

角を曲がると、賑やかな声が聞こえてきた。

古代と雪は、本日のA定食のレーンに並び、それを受け取ると、いつもの”指定席”に着いた。

そしてほぼ同時に、『いただきます』と手を合わせて、箸を取った。

<大事なもの。お守りのような存在>

<可愛らしいキーホルダー>

<合鍵>

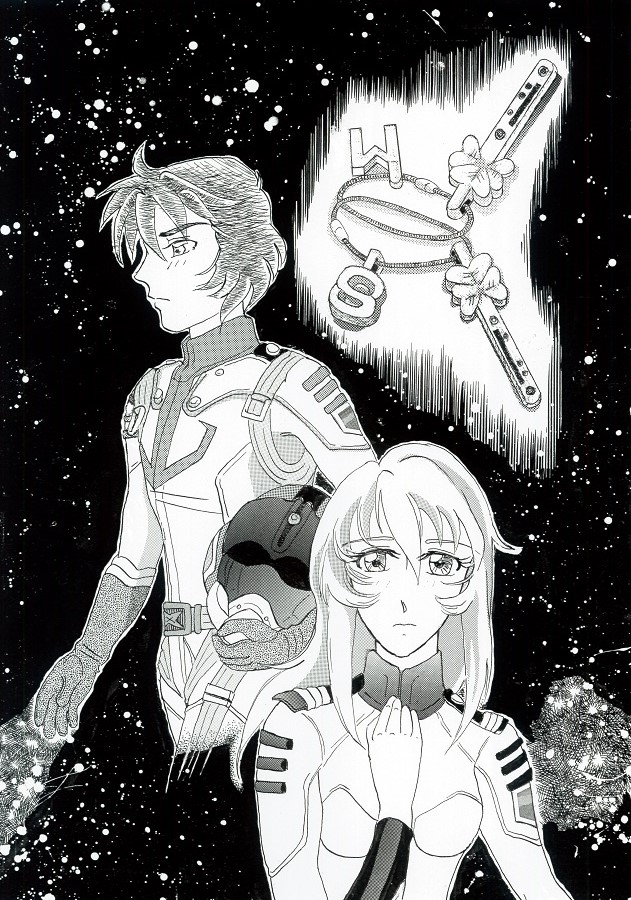

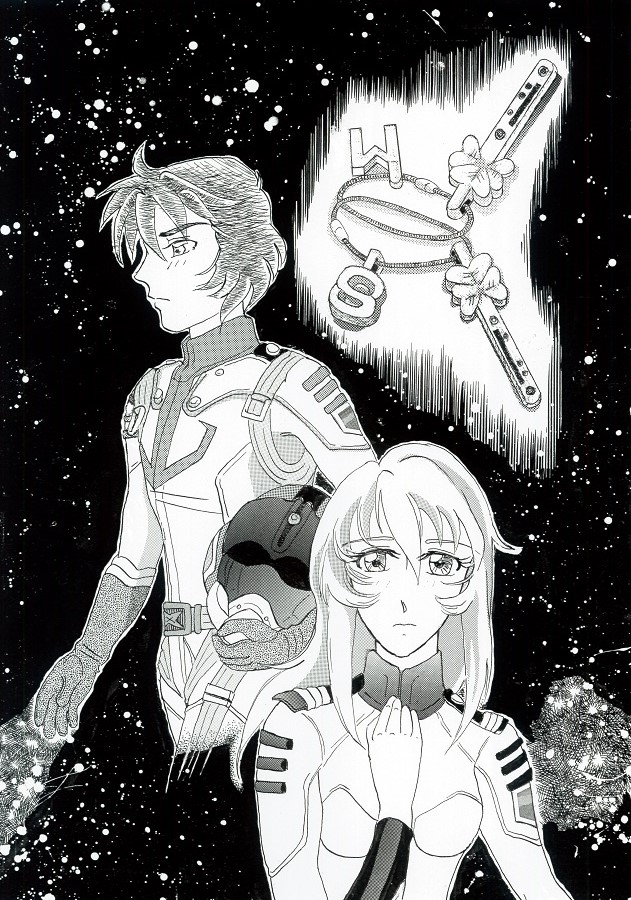

イラスト:高梨じぇるさま

古代の鍵の事が頭から離れない。

食べていたものが喉を通らなくり、雪は、箸を置いて古代に再度尋ねる決心をした。

「古代君。その鍵って」

「え?」

雪の思い詰めたような目に、古代は内心驚く。

「あのキーホルダーって、古代君が選んだんじゃないよね?」

鍵について、そんなことまで尋ねられるとは思っていなかった古代は、雪がどうしてそんな思い詰めたような目をしているのか、わからなかった。

「ああ、そうだよ」

これのことだよな? と言いながら、古代はポケットからそれを取りだして、雪のトレイの上に置いた。

茶碗の前にさり気なく。

「母さんが」

「え?」

今度は雪が驚いて古代を見た。

古代はその話の続きをし始める。

「家族の皆が、いつまでも幸せでありますようにっていう願いを込めて選んだんだ。一つは俺の鍵で、もう一つは兄貴の形見」

「あっ、Mってお兄さんの事だったんだ」

思わず、雪はそう漏らした。

「可愛らしい花のキーホルダーだったから、てっきり彼女に渡した合鍵だと思った」

安心した彼女の口から出た言葉に、古代は、飲みかけの水をぷっと吹き出し、唖然とした。

「はあっ?」

「古代君、彼女と同棲してたんだって勘違いしてた」

「なんで、キーホルダーひとつでそこまで空想が広がるんだよ?」

半ばあきれ顔で彼女の妄想を聞き、「これはラッキークローバーのキーホルダー。俺が鍵をなくさないように

って意味もあって、これを持たせてくれたんだ。おかげで失くしたかと思っても、必ず出てくるよ。今回もそうだったしな」と話す。

雪は、自分の妄想が恥ずかしくて、何も言えずに、彼の話の続きを聞いていた。

「家族も、住んでいた家もなくしてしまったけど、コイツは消えない。無くならない。俺にとって帰っていい場所

を教えてくれる。そんな気がして、いつまでたっても捨てられない。センチメンタルだって思うだろ? だから恥ずかしくて今まで誰にも言ったことなかったんだ」

話の内容はしんみりするものだったが、古代の為人を知るにつけ、雪は心に暖かいものを感じ、彼の事をもっと知りたい

と願う様になっていた。

「その鍵、いつか古代君の新しい家族に渡せるといいね」

雪は、ただ心からの願いを、口にしただけだった。

「森君、君は……」

「??」

「前に、俺に言っただろ? <新しい家族は作れる>って」

「それが、何?」

「君のあの言葉こそが、鍵みたいなもんだなって、思う」

「記憶のない私が言った言葉に深みが無くても、古代君はそう思ってくれるの?」

イスカンダル人疑惑は払拭されたが、記憶を失っていることに変わりはない。

そのことに後ろめたさを感じている雪にとって、古代のそんな何気ない一言が彼女の心を軽くしていた。

「記憶があるとかないとかは関係ないよ。森君は、記憶の奥底で、たぶん知ってるから」

「古代君……」

雪の頬に、ぽっと赤みが差した。

彼女がまだ何かを話そうとしていると、食堂の入り口から加藤が古代に話しかけてきた。

「おーい、古代。悪いけどちょっと来てくれ。例の偵察任務の人選の件だ」

「わかった。今行く」

古代は、椅子を引いて立ち上がった。

雪が名残惜しそうに古代を見上げる。

「じゃあ、またあとで」

そのまま行ってしまおうとする古代に、雪は「これ、忘れ物よ」と言って、鍵を渡そうとした。

古代は兄の方の鍵は受け取らずにこう言った。

「そっちは君にやるよ」

「ええ? だって、大事なお兄さんの形見でしょ?」

「兄さんからはハーモニカを貰ってるし、真田さんからも話が聞けるから。そのキーホルダーは

君に持っててもらいたい」そんな古いもので申し訳ないけど。

と古代は言い添えた。

「ちょ、ちょっと、古代君! それってどういう?」

「じゃあ、俺はこれで」

古代は自分の放った言葉の意味を深く考えずに、手をひらひらさせて、加藤のところまで急いだ。

(新しい家族に渡せればいいよね、って私は言ったのよ。古代君たら、どういうつもりなの……)

残された雪は、手にした<合鍵>を見て、また赤くなった。

そんな二人を目ざとく見つけていた島は、

「おい、それって<合鍵>じゃないのか?」と、にやにやして雪をからかった。

その横で、南部は「進の”S”と、森君の”M”か……」と、がっくり肩を落としている。

真田は、トレイに詩集と少なめの栄養補助食品を乗せ、二人を見て微笑んでいた。

加藤と人選について話しながら、通路を歩く古代は、何の気なしにポケットを探る。

一つを雪に渡したことで、ポケットも心も、足取りさえも軽くなっていた。

2014 1030 高梨じぇるXひがしのひとみ (お題:まるち)

古代がそれを知ったのは、反乱事件が終わった後だった。

彼女になんと言って励ませばいいのか、言葉がみつからない。

何を言っても気休めにしかならない気がするのだ。

事件の後処理、ビーメラから持ち帰ったデーターの解析、そしてこれからの対策についての

会議で忙しく過ごしており、雪とゆっくり話せる時間が持てないでいた。

古代は、食堂に到着する前に自室に戻って、ハーモニカをポケットに入れた。

ベッドサイドに貼った写真の中の兄が、古代を勇気づけるように笑っている。

年の離れた兄は、何かと自分の世話を焼きたがったが、それを具体的な言葉で示すようなことは

少なかったと古代は思い出していた。

(こんな時、兄さんならどう言って彼女を励ますんだろう)

無意識のうちに、ハーモニカと、”それ”をポケットに仕舞い込み、古代は部屋を出た。

*****

「森さんだ」

艦内の通路を歩いていると、雪が通った後ろからヒソヒソと声が聞こえてきた。

「あの噂」

「ああ。保安部の奴が見たって言ってた。彼女、否定しなかったらしい」

「本当かよ?」

艦内は、まだざわついている。保安部主導の「反乱行為」を抑えることに成功はしたが

あり得ないような噂が拡散し、収拾がつかないでいた。

船務長である「森雪」のイスカンダル人疑惑である。

雪自身、どう言い訳していいのかわからないでいるのだ。

彼女が自分が本当は何者なのか疑っているのかもしれなかった。

雪が、普段通りに接しているつもりでも、噂を気にする一部のクルーは、目を合わさなかったり避けるようになっていた。

食堂に着くと、誰も自分の周りには寄ってこない。雪も疑心暗鬼になっていた。

一人でさっさと食事を済ませ、後方展望室に向かった。

雪の予想通り、展望室には誰も居ない。漆黒が広がる大宇宙を見ていると、

自分の存在も悩みも、取るに足らない小さなものだと思い知らされる。

『家族は新しく作れる』

雪は、今ほど自分を孤独に感じたことはない。

古代に話したことが、今となっては空々しく思えて仕方がなかった。

古代は、今忙しくしており、ここ数日、食事の時間も合わないことが多かった。

(古代君ともあれ以来、ゆっくり話してないな。彼はあの噂についてどう思ってるんだろう?)

あれ以来、というのは、ビーメラ4から帰投した彼に、思わず抱きついてしまったあの時のことだ。

雪は、自分から古代に話しかけてみよう(謝ろう)と決意した。

雪が星を見ながら決意を新たにしていると、タイミングよく当の古代が、展望室のドアを開けた。

「あ、森君。来てたんだ」

「ここが落ちつくの」

「そうか」

古代が雪の隣に並ぶ。

雪は意を決して古代に話しかけた。

「ごめんね。古代君が無事に帰ってきたんだって思うと、嬉しくて。思わず抱きついちゃった」

雪は、わざと陽気に振る舞っている。

「うん。いや。そんなことはいいんだ。それより、森君……」

「訊きたいんでしょ? 古代君も、私の事……」

「あっ、そ、そうじゃない」

彼女を励ますための言葉がかけられなくて、古代は咄嗟にハーモニカをポケットから取りだした。

「Velas Içadas 帆を立てて」

古代が演奏をする前に、雪が曲名を告げる。

古代は、息を吸い込み、彼女のリクエストに応えた。

器用ではない彼の優しさが、ハーモニカの哀愁を帯びた音色と共に、身に沁みる。

気が落ち着くから、といって、古代はハーモニカを吹くことが多かった。

そんな彼が、今は自分の為に演奏してくれている。

雪にとって、それは温かな励ましだった。

演奏を終えると、古代はペコリと頭を下げた。

「ありがとう……」

雪の瞳が潤んでいる。

古代は大いに慌てて言った。

「俺さ、君に知らなかったとはいえ、酷い冗談言ったんだよな」

「何の事?」

「君に、<宇宙人の親戚がいるのか?>なんてさ」

「ああ。あれね」

雪は涙を拭き、展望室から見える暗い星の海に目をやった。

「親戚でも何でもいいわ。私の事を知ってる人がいるのなら」

まだ尚強がってみせる雪の横顔を、古代は見つめた。

「遠い親戚より、近くの他人って言うだろ?」

「……」

そう話す古代の方を見ると、彼もじっとこちらを見ていて、雪は少し恥ずかしくなって視線を足元に移す。

彼は、ポケットにハーモニカを仕舞おうとした際に、何かを床に落としていたようだ。

「あ、古代君」

拾ってそれを渡そうとした雪に構わず、古代は携帯端末が自分を呼び出していることに気を取られていた。

「森君、きみにも招集かかってるみたいだ」

それは副長の真田からの急な呼び出しだった。

雪は、古代の落とした鍵を見て、すぐに渡さず、後ろ手で隠した。

ドキドキと心臓が早鐘を打っている。

(なんだろう? あの鍵)

「森君?」

不思議そうにこちらを見る古代に、雪は「古代君、先に行ってて。私は部屋に戻ってから行きます」とだけ告げ

先に展望室を出たのだった。

自室にいったん戻った雪は、握っていた手を広げてそれをまじまじと見た。

それは二つの鍵で、見たところ全く同じものだ。

花を象ったキーホルダーにそれぞれイニシャルが付いていて、一見して

誰かに渡した「合鍵」に思えるものだ。

ヤマトの個室には鍵は不要だから、艦内では不要なはずである。

彼がヤマト乗艦前に住んでいたのは、軍の官舎だったから、これもこのような古い鍵は不要。

だとしたら。

彼は以前誰かと二人で暮らした経験があったのだろうか?

イニシャルの”S”は進のSだろう。だけどこっちは?

もう一つのイニシャルと、可愛らしいキーホルダーに、雪の心は揺れた。

雪はそこまで空想して、はっと気が付いた。

呼び出された士官室で、古代と雪は並んで、真田に相対している。

「……これは艦長命令だ。艦内時刻の一四○○、百式で発艦。私と、古代、森の三名で衛星に向かう」

「森君? 大丈夫か?」

真田に、システム衛星の攻略任務メンバーに選ばれたことを告げられたのだ。

「あ、いえ。大丈夫です。私も同行します」

仕事に私情を挟むべきではない。雪は顔を上げ、はっきりした口調で真田に答えた。

隣で聞いていた古代は、そんな雪を心配したが、掛ける言葉はなかった。

*****

システム衛星の攻略に成功し、三人は無事に任務を終えヤマトに戻った。

亜空間ゲートが稼働することも確認できた。

沖田が「ユリーシャ・イスカンダル」が自動航法室で眠っていることを開示し

雪のイスカンダル人疑惑もこれで晴らされていた。

古代は、なぜ真田が自分と雪を任務に同行させたのかを、理解し、それを真田に感謝していた。

真田からは、兄の「中原中也 詩集」を返すからと、展望室で待ち合わせている。

「あれ?」

ハーモニカをデスクの上に置き、もう一つのお守りを取りだそうとしてポケットを探るが

それが見つからない。

確か、さっきハーモニカと一緒に持ち出したはずだったけど。

いつもはデスクの引き出しの一番上に入れていたものだ。

(展望室で落としたのか)

古代は、ついでに探せばいいかと、その時は深く考えずにいた。

*****

真田から、兄の「詩集」を渡された古代は、一度は受け取ったが、

「これは兄が、真田さんに渡したものです。だから真田さんが持っていてください。

兄もその方が喜ぶと思います」と言って詩集を返した。

「……わかった。俺が貰っておく」

真田は言葉少なにそれだけ言うと、古代に背を向け展望室から出て行こうとする。

真田の背に向かって、古代は礼を言う。

「ありがとうございました。兄の事も。それから森君のことも」

「ん?」

首だけ捻って、真田は古代を振り返った。

「ははは。そうか。そうだな」

真田が浮かべた穏やかな笑みに、古代は兄の面影を見た気がしていた。

*****

古代は、鹵獲戦闘機を使ってのゲート向こうへの偵察任務を、航空隊から任命することを

加藤に告げ、艦橋に戻ってきた。

自分と同じように休憩時間を削って、慌ただしくしている雪を振り返る。

雪と西条は、艦橋内での急なシフト変更を強いられていたのだ。

偶然、その日も同じ時間に休憩に向かうことになる。

雪が、引き継内容を西条に話し終えて、なんとなくそばに居た古代を見上げた。

「古代君も、今から昼休憩?」

「うん。一緒にいく?」

「ええ」

二人は主幹エレベーターに乗り込み降下していく。

二人きりになったところで、古代は表情を緩め、雪に話しかけた。

「船務科も大変だな。特に君と西条君。岬君の穴を埋めなきゃならないんだろ?」

「そうなの。当分の間二人で回さなきゃいけないわ。戦術長も忙しいのよね?

ゲートの偵察とデータ入手任務の人選でしょ?」

「うん。まあね」

「目まぐるしく環境が変化していくわ」

「分かっていたことだよ」

「こんな閉鎖的で特殊な環境で、誰もが自分を保つのに必死よね」

そう話す雪の表情は、暗いものではなかった。

自分のイスカンダル人疑惑が、晴れたからでもある。

「ヤマトに乗り込んですぐの頃は」

古代は壁にもたれて、更にリラックスした態度で雪に話している。

「あの真田さんの事、<コンピューター人間>だなんて思ってたもんなあ」

雪は、数か月前の出来事を思い出して、ふっと笑みを漏らす。

「温かい人だと、今は知ってるわ」

雪のイスカンダル人疑惑の誤解を解く意味もあって、真田が、あのシステム衛星攻略任務に同行させたのだと

雪は思っている。そこで見た真田と古代の心の交流も、雪の心を軽くするものだった。

「こうやって、私たちは少しずつお互いを知って、”疑似家族”になっていくのよ」

自分の言葉に、雪は決心したように、あるものを取りだした。

「古代君、これ」

雪が開いた掌には、古代のお守りがあった。

「なんで? なんで君が、それを……」

「この前ハーモニカを吹いてくれた時に、古代君が落としたの」

「失くしたかと思ってた」

「ごめん。すぐに渡せばよかった」

古代は、雪の手から鍵を取り、すぐさま自分のポケットに突っ込んだ。

「……それ、ヤマトで使う鍵じゃないよね?」

「ああ」

古代はぶっきら棒に言うと、雪から視線を外した。

「ごめんなさい。すぐに返せなくて」

「いや、いいんだ。それは」

雪の申し訳なさそうな顔を見て、古代もこれはマズイと思い、苦笑を浮かべる。

「いいんだ、ほんとに。君は悪くないよ」

エレベーターを出て、二人は食堂を目指して並んで歩く。

「大事なものだったんだね」

雪は、それがどういう鍵なのか尋ねたい気持ちでいっぱいだった。

それ以上訊いていいのかどうか、伺う様に上目づかいで古代を見た。

そんな雪に、古代は観念して話しはじめる。

「こんな古ぼけた鍵を、なんで後生大事に持ってるかって訊かれたら、<俺にとってのお守り>

みたいなものとしか答えようがない」

古代は、エレベータの中で見せた硬い表情ではなく、照れたような笑顔になっていた。

雪はそれに安心して、さらに尋ねた。

「合鍵?」

「うん」

古代があっさりと、それを「合鍵」だと認めたので、雪は顔には出さないが、落胆してしまった。

「そう。そうだったの」

角を曲がると、賑やかな声が聞こえてきた。

古代と雪は、本日のA定食のレーンに並び、それを受け取ると、いつもの”指定席”に着いた。

そしてほぼ同時に、『いただきます』と手を合わせて、箸を取った。

<大事なもの。お守りのような存在>

<可愛らしいキーホルダー>

<合鍵>

イラスト:高梨じぇるさま

古代の鍵の事が頭から離れない。

食べていたものが喉を通らなくり、雪は、箸を置いて古代に再度尋ねる決心をした。

「古代君。その鍵って」

「え?」

雪の思い詰めたような目に、古代は内心驚く。

「あのキーホルダーって、古代君が選んだんじゃないよね?」

鍵について、そんなことまで尋ねられるとは思っていなかった古代は、雪がどうしてそんな思い詰めたような目をしているのか、わからなかった。

「ああ、そうだよ」

これのことだよな? と言いながら、古代はポケットからそれを取りだして、雪のトレイの上に置いた。

茶碗の前にさり気なく。

「母さんが」

「え?」

今度は雪が驚いて古代を見た。

古代はその話の続きをし始める。

「家族の皆が、いつまでも幸せでありますようにっていう願いを込めて選んだんだ。一つは俺の鍵で、もう一つは兄貴の形見」

「あっ、Mってお兄さんの事だったんだ」

思わず、雪はそう漏らした。

「可愛らしい花のキーホルダーだったから、てっきり彼女に渡した合鍵だと思った」

安心した彼女の口から出た言葉に、古代は、飲みかけの水をぷっと吹き出し、唖然とした。

「はあっ?」

「古代君、彼女と同棲してたんだって勘違いしてた」

「なんで、キーホルダーひとつでそこまで空想が広がるんだよ?」

半ばあきれ顔で彼女の妄想を聞き、「これはラッキークローバーのキーホルダー。俺が鍵をなくさないように

って意味もあって、これを持たせてくれたんだ。おかげで失くしたかと思っても、必ず出てくるよ。今回もそうだったしな」と話す。

雪は、自分の妄想が恥ずかしくて、何も言えずに、彼の話の続きを聞いていた。

「家族も、住んでいた家もなくしてしまったけど、コイツは消えない。無くならない。俺にとって帰っていい場所

を教えてくれる。そんな気がして、いつまでたっても捨てられない。センチメンタルだって思うだろ? だから恥ずかしくて今まで誰にも言ったことなかったんだ」

話の内容はしんみりするものだったが、古代の為人を知るにつけ、雪は心に暖かいものを感じ、彼の事をもっと知りたい

と願う様になっていた。

「その鍵、いつか古代君の新しい家族に渡せるといいね」

雪は、ただ心からの願いを、口にしただけだった。

「森君、君は……」

「??」

「前に、俺に言っただろ? <新しい家族は作れる>って」

「それが、何?」

「君のあの言葉こそが、鍵みたいなもんだなって、思う」

「記憶のない私が言った言葉に深みが無くても、古代君はそう思ってくれるの?」

イスカンダル人疑惑は払拭されたが、記憶を失っていることに変わりはない。

そのことに後ろめたさを感じている雪にとって、古代のそんな何気ない一言が彼女の心を軽くしていた。

「記憶があるとかないとかは関係ないよ。森君は、記憶の奥底で、たぶん知ってるから」

「古代君……」

雪の頬に、ぽっと赤みが差した。

彼女がまだ何かを話そうとしていると、食堂の入り口から加藤が古代に話しかけてきた。

「おーい、古代。悪いけどちょっと来てくれ。例の偵察任務の人選の件だ」

「わかった。今行く」

古代は、椅子を引いて立ち上がった。

雪が名残惜しそうに古代を見上げる。

「じゃあ、またあとで」

そのまま行ってしまおうとする古代に、雪は「これ、忘れ物よ」と言って、鍵を渡そうとした。

古代は兄の方の鍵は受け取らずにこう言った。

「そっちは君にやるよ」

「ええ? だって、大事なお兄さんの形見でしょ?」

「兄さんからはハーモニカを貰ってるし、真田さんからも話が聞けるから。そのキーホルダーは

君に持っててもらいたい」そんな古いもので申し訳ないけど。

と古代は言い添えた。

「ちょ、ちょっと、古代君! それってどういう?」

「じゃあ、俺はこれで」

古代は自分の放った言葉の意味を深く考えずに、手をひらひらさせて、加藤のところまで急いだ。

(新しい家族に渡せればいいよね、って私は言ったのよ。古代君たら、どういうつもりなの……)

残された雪は、手にした<合鍵>を見て、また赤くなった。

そんな二人を目ざとく見つけていた島は、

「おい、それって<合鍵>じゃないのか?」と、にやにやして雪をからかった。

その横で、南部は「進の”S”と、森君の”M”か……」と、がっくり肩を落としている。

真田は、トレイに詩集と少なめの栄養補助食品を乗せ、二人を見て微笑んでいた。

加藤と人選について話しながら、通路を歩く古代は、何の気なしにポケットを探る。

一つを雪に渡したことで、ポケットも心も、足取りさえも軽くなっていた。

2014 1030 高梨じぇるXひがしのひとみ (お題:まるち)

スポンサードリンク

プロフィール

管理人 ひがしのひとみ

ヤマト2199に30数年ぶりにド嵌りしました。ほとんど古代くんと雪のSSです

こちらは宇宙戦艦ヤマト2199のファンサイトです。関係各社さまとは一切関係ございません。扱っているものはすべて個人の妄想による二次作品です。この意味がご理解いただける方のみ、お楽しみください。

また当サイトにある作品は、頂いたものも含めてすべて持ち出し禁止です。

また当サイトにある作品は、頂いたものも含めてすべて持ち出し禁止です。